朝から都内各所を移動し、午後は成田へ。

今年1月16日に「プルーフ」へ製作依頼した水中ハウジングが、とうとう完成。

成田山へと続く表参道を歩き、50軒以上はあるという鰻屋から漂ってくる香ばしい匂いだけを味わう。

お腹がグゥ〜と鳴ったけど、我慢我慢。

完成した水中ハウジングを手に取り、その出来映えの良さに思わず「スゲー」の一言。

ぼくの我がままな無理難題をしっかり受け止めていただき、それがカタチになっていたのだ。

この世界にひとつだけの完全オリジナル水中カメラは、早速明日からの鹿児島取材で使用する予定。

意気揚々と帰宅し、気になる天気をチェックすると、なんと九州は本日梅雨入りだとか。

アチャ〜。やっぱり…。テンション下がるなぁ。

天気図を見ると、中国大陸から九州へ前線が途切れることなく続いていた。

天気ばかりはどうすることもできないし、なるようにしかならないと諦めの境地。

それでも、わずかな希望を持って明日からしばらく再び九州へ。

〜お知らせ〜

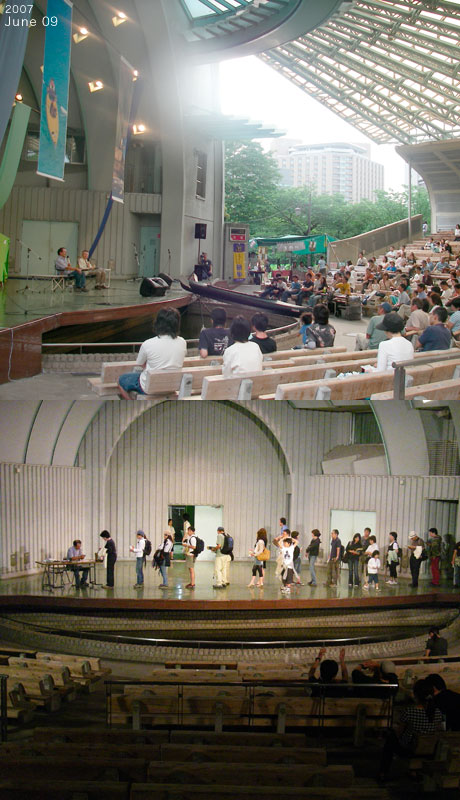

6月9日の土曜日、今年も上野・不忍池のほとりにある水上音楽堂にて野田知佑さんのハモニカライブが開催されます。

開場は14時、開演は15時。

入場料は大人1,800円で、小学生以下は無料。

以下のホームページをプリントアウトしたものを持参すると、4名まで1,500円で入場できます。

イベント収益(会場費などの実費経費を差し引いたもの)は、四国を流れる吉野川を守る活動費に使用されます。

完全に手作りのイベント。

興味がある方は、ぜひ足を運ばれてみては。

金曜日の最終便で帰宅できたらだけど…、ぼくも会場へ足を運ぶ予定でいます。

会場で見かけたら、遠慮なく声を掛けてください。

それでは少し早いけれど、いってきます!

June 01

June 02

空港でレンタカーを手配し、昼前に鹿児島県さつま町に到着。

明後日からのロケに備え、川内川の各支流をライターのF君と見てまわった。

昨夏に発生した水害の傷跡は、目に見える範囲ではだいぶ薄れた印象を受けた。

午後1時半、昼食を旧鶴田町の湯田温泉にある「湯之元食堂」でとった。

ここのご主人は大の川好きで、川内川で捕らえた食材(鮎・鰻・モクズガニ・テナガエビ・すっぽん)を使った料理が食べられるのだ。

時期になると、ご主人自ら川内川では珍しい小鷹網(投網のひとつ)を投げ、鮎を捕まえてくるという。

F君とふたり、鰻が焼き上がるまでご主人と川の話で盛り上がった。

あまり贅沢はできないと、この日注文したのは「うな重の松」。

値段は1500円。

この値段の「うな重」は残念ながら川内川産ではないけれど、注文後に身をさばいて焼くため、満足度は高かった。

味も申し分なし。

機会があれば、ぜひお薦めです。

湯之元食堂

さつま町湯田1354-149

電話0996-55-9301

June 02

昨日と今日、車であちこち走り回り、いい感じのキャンプ地とロケ地を見つけることができた。

梅雨入りで心配していた天候も、前線が南へ下がり、午後からは晴れ間が見えるほどに回復。

ただ、この地域は6月中旬が田植えのシーズンということもあり、ちょうど代かきの時期。

なのでいつもは高い透明度を保つ河川も、このときばかりは田んぼの泥が入って濁り気味。

でも十分イケルと判断し、安心してみんなの到着を待つことができた。

June 03

June 04

June 05

川内川取材を終え、夕方に雑魚党の面々と鹿児島空港で別れ、ぼくはF君と鹿児島市内へ。

ひとまずホテルにチェックインし、天文館へ飲みに出かけた。

この数日間、ずっと個性あふれる男性陣と川ばかり見ていたせいか、アーケードを歩くだけで胸がドキドキして困った。

女性がみんな可愛く綺麗に見えるのだ。

山から下界に降りたときも同じようにドキドキするけれど、これは素直に喜んでいい現象なのだろうか。

June 06

鹿児島取材を終え、飛行機に乗って帰宅。

今日は梅雨入りを忘れるほどの青空の下、カヤックに乗って桜島へ渡り、錦江湾を往復した。

桜島ではトップレスの女性を見かけ、元気を貰った。

羽田空港でライターのF君と写真セレクト作業を行い、久しぶりの我家へ。

June 07

現像所で用事を済ませた後、皇居のお堀に生息するスッポンを見に出かけた。

座布団ぐらいの大きさのスッポンがいると聞いたけど、この日は姿なし。

ホントにいるのかなぁ。怪しいなぁ。

代わりに30cmくらいのスッポンが足元まで寄ってきてご挨拶。

なんなんだ、この警戒心のなさは。

June 08

今年で8年目となる野田知佑・ハモニカライブ会場へ。

親しい人の顔を見かけては、近況を聞いた。

開演前、前座で登場した「ハルユキ」の演奏曲「川ガキの頃」に身体を心地よく揺らした。

友人の子どもたちも大喜び。

June 09

今年は何ひとつ手伝うことなく、お客さんのひとりとしてイベントを楽しんだ。

イベント終了後、今年も野田さんは列に並んだ最後の人が終わるまでサインをし続けていた。

ときに話しかけ、話を聞き、求められるままに写真に写る姿勢に頭が下がる思い。

June 09

保険会社から支払い完了の連絡を受け、新しい車の引き取りに出かけた。

普通列車に揺られ、甲府へ。

途中、大学の自転車サークルらしい集団が輪行袋を肩に下げ、上り列車に乗り込む光景を目にした。

お行儀がいいと言えなくもないが、乗車口に一列に並んでいるのを見て、心配になった。

案の定、大きな自転車を抱えているために、全員が車内に入るのに時間が掛かっていた。

一カ所に固まると輪行袋の置き場にも困るだろうし、ひとりひとりが別々の乗車口を利用すればスムーズに入れるのに。

ちょっとしたことなのになぁ。

June 10

追突された車と同名の、日産ダットサンを受け取った。

ただし、以前の車は座席が2列のダブルキャブだったのに対し、今度の車はキングキャブといわれるタイプ。

乗車定員は4名だけど、後ろの座席は補助席扱いで座り心地は最悪。

3名以上を乗せて走る機会が少なかったので、まあいいかと決めてしまった。

走行距離は47576㎞。

年式は1999年モデル。

色はシルバー。

おおむね満足しているけれど、マニュアルからATになってしまったことは残念だった。

それと年式が新しくなったために、以前よりも車内のつくりが“乗用車”だったことも少し違和感。

まあ、仕方ない。

移動するための道具という匂いが薄れたのは寂しいけれど、これからはコイツで各地へ出かけます。

June 10

雨に濡れる環七を走り、練馬にある自動車検査登録事務所へ。

いくつかの書類を提出し、新しいナンバーを交付してもらう手続きを行った。

June 11

朝、自宅脇の路地を通って登校する小学生の騒ぎ声で目覚めた。

灯りがついたままの門灯を見つけたのだろうか。

「また寝坊してる」との声を寝床で聞いた。

午前中はゆっくりと自宅で過ごし、午後は久しぶりになんちゃり現場へ出かけた。

ここへ足を運ぶのは、なんと一カ月以上ぶり。

4時間ほど滞在し、散らかった工具やゴミを片付け、ホコリの積もった床を掃いたりした。

帰宅し、放置状態だった「なんちゃり」サイトを更新しようとしたものの、あまりにも久しぶりだったためにログインパスワードを忘れてしまっていた。

いかん、いかん。

ということで、また少しずつ写真日記を更新していきます。

June 12

昼間に落ちる流れ星。

自転車に乗って、神保町まで往復。

心地よい汗をかきながら、いつもより頑張ってペダルを踏んだ。

自宅に戻り、今年初めての水シャワー。

日は暮れ、雲のかたちもおぼろげに。

見上げる夜空に、星の姿を。

June 13

今日から関東も梅雨入りで、夜になって本格的に降り出した。

屋根を打つ雨音を聞きながら、明日からの出張の荷物をまとめている。

明日は四国の河原でテント泊。

雨のなかでのキャンプは気が重いけど、好天が続いていた四国では恵みの雨といったところか。

でも、この雨でロケが成立するのだろうか。

かなり微妙な感じで、悩ましい。

天気図を見ると、太平洋沿岸に伸びた梅雨前線が中国まで途切れずに続いている。

まあ、仕方ない。と思うことにしよう。

深刻に考えると身体にも悪いだろうし。

June 14

June 15

June 15

June 15

今年も吉野川シンポジウム実行委員会による「川の学校」が、吉野川に開校。

2000年に吉野川というフィールドを教室にして始まった「川の学校」も、今年で第7期。

この日は各地から集まった30人の子どもたちを迎えての開校式。

子どもたちの面倒を見るスタッフに卒業生の姿も現れ始め、野田校長をはじめ、吉野川シンポの世話人である姫野さん、そして毎回現場で子どもたちの面倒を見る小畠夫妻の川に対する想いが、ちゃんと伝わっているのだなと嬉しくなった。

June 16

June 16

野田校長をはじめとする講師の方々の夜話を聞いた後、懐中電灯とエビタモを持って、子どもたちとテナガエビ捕りに出かけた。

ほとんどの子どもたちが、夜のエビ捕りは初めての体験。

夜の川面に光を照らし、岩陰から出てきたテナガエビを見つけては、網ですくっていく。

子どもたちはすっかりエビ捕りの虜状態で、なかなか引き上げようとはしない。

あちこちで「捕れた、捕れた」と興奮した歓声があがり、ぼくももっとそんな声が聞きたくて、撮影そっちのけで子どもたちの為にエビを探したり。

キャンプ地へと戻ってからは、捕れたてのエビを焚火にかざし、塩を振り、美味しく食べた。

唐揚げも美味しいけれど、ぼくは焚火であぶって食べるのが好み。

子どもたちが「うめ〜」と言っては、焼けたそばから次々に頬張っていく。

好奇心にあふれ、満足そうにエビを食べる彼・彼女たちを見るのは、気持ちがいいもんだ。

June 16

一昨日、徳島に着いたそばから眼鏡屋を探し、昨日出来たばかりの眼鏡を購入した。

なんとオッチョコチョイなんだろうと、我ながら呆れ果ててしまう。

水中撮影では欠かすことのできない、自分専用の水中眼鏡を忘れてきてしまったのだ。

とりあえず徳島の知人から水中眼鏡を借り、手に入れたばかりの眼鏡からツルを外し、マスキングテープで固定してみた。

おおっ、これでひと安心。

ひとまず水中の様子が手に取るように見えるようになった。

まったく…

June 17

第十堰のほとりのキャンプ地で子どもたちと朝食を食べた後、後ろ髪を引かれる思いで「川の学校」を後にした。

向かった先は、吉野川支流の穴吹川。

ここで井上一家と始発便で東京からやってきたライターのTさんと合流し、BE-PAL8月号の取材。

梅雨入りで心配していた天候も、雨にならずにホッとする。

降雨不足の影響で、いつもより水量が少ないものの、相変わらず透き通るような透明度。

でも曇り空ということもあって、身体を浸すとけっこう寒い。

大人のぼくでも躊躇しちゃう状況で、モデルとなってくれた子どもたちは我先にと、水中眼鏡をつけて川へ飛び込んでくれた。

そして撮影をそっちのけで、子どもたちは網や釣竿を握って魚捕りに夢中。

時々、焚火にあたって身体を暖めては、また川のなかへ。

やっぱり川遊びは面白い。

June 17

June 18

防水という言葉にすっかり安心してしまい、油断したのがいけなかった。

先日の土曜日、吉野川で「川ガキ」の撮影している最中、ドコモの防水携帯「SO902i WP+」を水没させてしまった。

腰にぶらさせていたところ、携帯下部の充電ケーブルカバーから浸水。

ちゃんと閉まってなかったみたい。

いっそのことナンバーポータリビティを使って、auのGショック携帯へ乗り換えようと考えたものの、肝心のGショック携帯は半年前に生産終了で店頭から姿を消してしまった。

ならば、同じモノと交換しようかとドコモショップへ相談に行くも、現在の契約期間だと2万円以上掛かるとのこと。

この携帯を手に入れたのは2006年の7月だけど、それから実は同じ年の9月に釧路川下流で落としてしまい、そのときは泣く泣く3万円近く払って同じ携帯を買った。

当時は、もうこんなことはないと思っていたのに。

なので、とりあえずの策として月額300円払い、デュアルネットワークサービスに申し込んで以前使っていた短小ムーバ携帯を復活させた。

ということで、またコンドームのお世話になることになった。

June 18

June 19

空気が動かない部屋のなかでパソコンに向かうと、さすがにクーラーが欲しくなった。

午後、カーナビ等の取り付けが終了したと連絡をもらい、車を引き取りに出かけた。

外は梅雨入りが嘘のような、真夏のような暑さだった。

June 20

今日も夏日。

アスファルトに覆われた路面近くの気温は、30度を軽く越えているのではないだろうか。

連日の好天に、気象庁による関東地方の「梅雨入り宣言」が撤回されるかもしれないという。

こんな日は汗を流すに限る。

と、多少強引に自分へ鞭を打ち、自転車に乗って神保町まで出かけた。

むち打ちによる違和感も、気にしなければほとんど感じることがなくなった。

保険会社は盛んに病院や接骨院への通院を勧めるが、これまで忙しいことを言い訳にほとんど通わずにいた。

事故後に通院した回数は、熊本現地で3回、東京でのMRIの検査を含め、計6回。

事故による傷害の保険金は、まず最高120万円まで自賠責保険から支払われ、それを越える金額になったときにはじめて任意保険が適用される。

ぼくの身体を気遣ってくれているからだと思いたいが、120万円までは保険会社の腹は痛まないのだ。

先日会った方は、同じく追突事故を受けた際に何度も病院へ通い、限度額いっぱいの休業損害等の補償を受け、120万円を手に入れたと自慢げに教えてくれた。

知り合いの自動車屋も、しつこいぐらいに病院へは何度も足を運んだほうがいいと教えてくれたっけ。

そのほうが金になるからと。

保険会社をはじめ、まわりがそんなに勧めるならばと、先々週に近所の接骨院へ出かけてみた。

電話で何度かやり取りを交わした保険会社の方が、ぼくの住まいの近所でお薦めの接骨院だと聞いたことも大きかった。

なんでも過去に扱った事故当事者が、住まいのある埼玉北部からわざわざ通院するほど腕のあるところだという。

近所だし、それが本当の話なら、なんと頼りになるんだろうと、そのときは素直にそう思った。

が、ぼくの疑り深い性格が災いして、足を運んだのは初診の1回のみ。

事前に電話で話した院長が施術をしてくれたが、治療の最中に「これで直るとは思えない」と思ってしまったのだ。

専門家ではないのにそんなふうに思ってしまうことは、もしかしたら大きな勘違いかもしれないが、最後に出てきたシールがいただけなかった。

そのシールは約1センチ四方の大きさで、ピップエレキバンのような磁石があるわけでもなく、見るからにごく普通のテーピングを切っただけの代物。

これが身体に効くとかで、背中や肩に全部で10枚ほど張られた。

壁にはシール一枚100円の文字。

施術が終わった後、シールについての効用と効果を尋ねたところ、ぼくが満足できる説明はなかった。

強いていえば、なんとなく曖昧。

ここで幾らシールを張られようとも、ぼくは一円も払わなくてもいいのだが。

ということで、いまに至る。

June 21

仕事では使いそうもないけれど、今回は忘れずに水中眼鏡をカバンへ詰め込んだ。

ついでにアシヒレも持っていくことにした。

土日に沖縄で開催されるサバニレースの撮影のため、これから那覇へ。

明日は座間味島へ渡り、梅雨が明けた青い空と海を満喫するのだ。

June 22

いろいろあって那覇空港に到着したのは午後10時半。

ホテルでチェックインを済ませ、街へ出たのが日付の変わる30分前。

タクシーで向かった期待の店は、入った瞬間にラストオーダーとなり、慌てて泡盛を飲んだ。

June 22

朝、那覇泊港から座間味行きの高速船へ乗船。

那覇から座間味までの航路は、サバニレースのほぼ逆コース。

海域を事前に見ておこうと思っていたものの、席へ座った瞬間に寝入ってしまい、島へ着くまで爆睡してしまった。

揺りかごに約一時間抱かれ、座間味島に到着。

日差しは強く、見上げる空は真っ青。

同行の各誌取材チームや関係者を見渡すと、みんな同じように顔がにやけていた。

June 23

サバニ帆走レースのスタート地点である小座間味ビーチへ移動。

砂浜には大会に出場するサバニが並び、最終調整や練習をする姿があった。

レース前日というのに、どことなくのんびりとした雰囲気。

我慢出来ずに目の前に広がる青い海へ飛び込み、やっと座間味へ来た実感を全身で感じることができた。

水中眼鏡越しに眺める群青色の海は見事なグラデーションを描き、見飽きることがなかった。

明日、この海原にサバニが浮かぶんだと思うと、興奮が止まらなかった。

June 23

June 23

寝不足と二日酔いは船酔いの元だと自戒しつつも、昨夜は前夜祭後に港の隅で関係者と盛り上がり、深酒してしまった。

けれど5時には目が覚め、ホテルから小座間味ビーチへ。

朝の日差しのなか、セミの鳴き声が響く。

太陽に顔を向けたヒマワリの後ろ姿を眺め、待ちこがれた夏に今年も遭えたことを感謝した。

June 24

スタートの合図を待つサバニを沖から眺めた。

風は南西。

遠く離れていても、レース前の心地よい緊張感がこちらにも伝わってくる。

朝8時。砂浜を蹴って、いっせいにサバニが海へ飛び出した。

漕ぎ手の荒い息づかい。

なんてカッコいいんだろう。

冷静にシャッターを押す反面で、海原に漕ぎ出したサバニやクルーに心から声援を贈った。

無事に那覇まで、そして完走を。

June 24

今年で8回目となる「サバニ帆走レース」。

今年度のメインスポンサーであるヘリーハンセンが用意してくれたプレス用の伴走船に乗って、帆に風を受け、海原を駆けるサバニを飽きずに眺めた。

海域によっては、風向きと潮流がぶつかって大きなウネリのたつところもあり、サバニだけでなくぼくらが乗った大型クルーザーも激しく上下に揺れた。

船酔いになる人がいるなかで、ライターのTさんとクルーザーの先端に立って大はしゃぎ。

揺れが激しく、波しぶきがあがるたびに、アハハと笑いあった。

June 24

昨夜は0時近くに帰宅。

それからデジタルで撮影したデータをパソコンへ移したりする作業を行い、明け方近くやっと横になることができた。

少し眠り、今度は朝イチで現像所へ出かけ、フィルムを預け、午後に納品。

見上げる空は霧雨舞う鉛色。

フィルムに定着された青い空と海が、夢の世界だったのではと思えてくる。

June 25

June 26

June 27

午後5時過ぎ、大洗港に停泊中の「さんふらわ〜さっぽろ」へ乗船。

常磐自動車道で追い越した自衛隊の車列も目的地は一緒だったらしく、次々と港へ到着し、同じ船の客となった。

防大と記された車両もあり、若い自衛官の姿が目立った。

出航前に浴場へ向かうと、期待は見事に裏切られ、けっこうな混み具合。

いつもはトラック運ちゃん風情の方が多いけど、この日は自衛官でいっぱい。

制服を脱ぐと、まるで社員旅行といった雰囲気で、みんな楽しそう。

ぼくも含め、そろいも揃って白いTシャツを着ているような日焼けの痕。

胸の厚さや腕の太さではかなわないけれども、黒さ加減ではぼくのほうが勝っていたかも。

なんて、自慢にはならないけど…

風呂上がりに缶ビールを開け、船内を歩くとミニシアターを見つけた。

下船まで4本の映画を上映するらしく、そのうちの一本は「亡国のイージス」。

自衛隊が注文したものなのか、はたまた偶然なのか、船側の配慮によるものなのだろうか。

June 27

揺れることなく、凪いだ海を順調に航行し、苫小牧港に接岸。

爽やかな風の歓迎を受け、一路東へ。

June 28

苫小牧から寄り道をせずに屈斜路湖へ到着。

昨年のいまごろ、ヒメマスをルアーで釣ったのが忘れられなくて、急いで駆けつけたというわけ。

だけど今年は水温が上昇するのが一カ月ほど早いらしく、例年だと岸に近い浅い場所にいるヒメマスは深い場所へ移動し、岸よりでは釣れないという。

冬に結氷しなかったことが影響として大きいという。

がっかりしたが、こればかりは仕方ない。

June 29

屈斜路湖での釣りは諦め、釧路川へ漕ぎ出した。

実は昨日、5mmのウェットスーツと水中眼鏡を着用し、源流部を2kmほど泳いで下ったのだ。

釧路川を泳いで下るのは初めての経験。

流れに身を任せ、川のなかの景色を楽しみながら、ゆっくりと下っていった。

魚がいるところも忘れずにチェック。

ニジマスやヤマメが多く生息しているところを実際に確認した上での釣りなので、これで釣れないはずがない。

昨日、大物が潜んでいた流れにルアーを投げては、次々とかかる魚の引きを楽しんだ。

June 30

May 2007-July 2007